TL;DR: Es funktioniert ganz hervorragend.

Weil ich gerade mit einer hartnäckigen Erkältung zu Hause herumhänge, habe ich aus Langeweile (man kann ja nicht immer nur schlafen oder Serien gucken) mal ein paar der alten Spiele ausprobiert, die ich mir damals noch unter Windows gekauft habe.

Ich wollte wissen, ob die auch unter Linux laufen, weil ich u.a. in verschiedenen Artikeln gelesen habe (Oder waren es YouTube-Videos? Egal.), dass das mittlerweile größtenteils ganz gut funktionieren soll. Kurz nach meinem Wechsel zu Linux hatte ich bereits mal „The Witcher III“ ausprobiert, das lief im Prinzip schon out-of-the-box, danach hatte ich aber was anderes zu tun.

Um es kurz zu machen: Das einzige Spiel, das bei mir zwar funktioniert hat, dann aber mittendrin nicht mehr bedienbar war, war „X-Com 2“, alle anderen Spiele, die ich noch in meiner Bibliothek in meinem Steamaccount hatte, liefen völlig ohne Probleme.

Getestet habe ich u.a.:

- Skyrim

- Kingdom Come Deliverance

- The Witcher III

- U-Boat

- CyberPunk 2077

- Stellaris

- Space Wreck

Ich habe noch ein paar andere Titel in meiner Bibliothek, die ich aber noch nicht getestet habe.

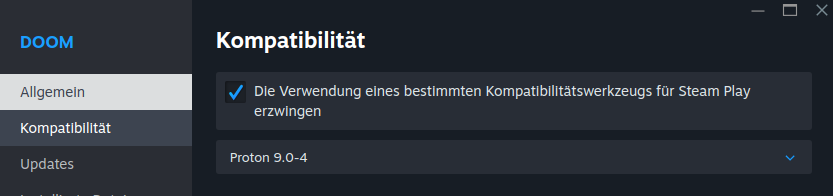

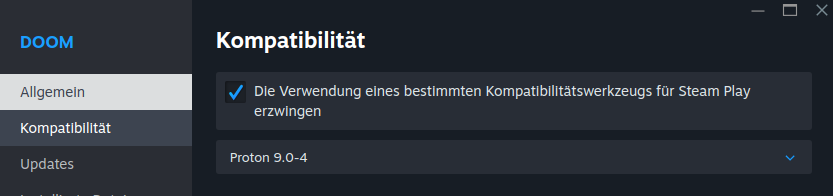

Ob das Spiel auch unter Linux funktioniert, lässt sich im Zweifel in der ProtonDB nachschlagen. Proton ist eine Software, die Spiele, die für Windows entwickelt wurden, auch für Linux lauffähig macht. Für manche Spiele wird empfohlen, eine explizite Proton-Version einzustellen, das kann man aber einfach innerhalb der Steam-Oberfläche für das jeweilige Spiel auswählen. Ich habe mich einfach daran gehalten und nicht mehr weiter drüber nachgedacht, deshalb kann ich auch gerade gar nicht sagen, für welche der oben genannten Spiele ich das gemacht habe.

Weil das so gut funktioniert hat, habe ich dann auch mal gewagt, etwas Geld für ein weiteres Spiel auszugeben, ohne dass ich das vorher unter Windows gespielt hätte. Ich habe mich, weil es nur 20 Euro kostete und stupide genug für meine derzeitige Verfassung ist, für die Neuauflage von „Doom“ entschieden.

Da gab es zum Beispiel Einträge in der ProtonDB, die besagten, dass man Proton 9.0-4 einstellen solle, so sieht das dann aus:

Das habe ich direkt nach der Installation gemacht, das Spiel gestartet, und es lief sofort.

Für alle genannten Spiele gilt übrigens, dass ich die in hoher Auflösung und hoher Qualität laufen lasse, ohne dass da irgendwas für meine müden Augen merklich ruckelt. Mein Rechner ist ein fertig vorkonfigurierter PC mit einem Intel Core-i7-11700 Prozessor und einer Nvidia GeForce RTX 4070.

Heute habe ich dann noch zusätzlich zu Steam den „Heroic Games Launcher“ installiert, den gibt es in der regulären Fedora-Softwarebibliothek, und der ermöglicht, Spiele von Epic oder GOG zu installieren.

Damit lief dann, ohne irgendeine Anpassung vornehmen zu müssen:

- GTA V (ohne Multiplayer-Unterstützung, dazu gleich mehr)

- Civilization VI

Auch hier in voller Auflösung und ruckelfrei.

Ich bin eh nicht so der ambitionierte Gamer, daher muss ich auch nicht unbedingt immer das aktuellste Spiel auf dem Rechner haben. Wie ich gelesen habe, ist wohl die größte Einschränkung für Linux-Gaming, dass Multiplayer-Online-Spiele oft nicht laufen, weil da Anti-Cheat-Software drin verbaut ist, die so hohe Systemberechtigungen verlangt, dass Linux das nicht unterstützt. Aber Onlinegames spiele ich grundsätzlich ohnehin nicht, daher macht mir das nichts aus. Wer das braucht, kann aber auch Cloud-Gaming-Plattformen wie Boosteroid oder Geforce Now verwenden.

Fazit: Auch für Computerspiele brauche ich kein Windows mehr.